Igor, Elena und ich

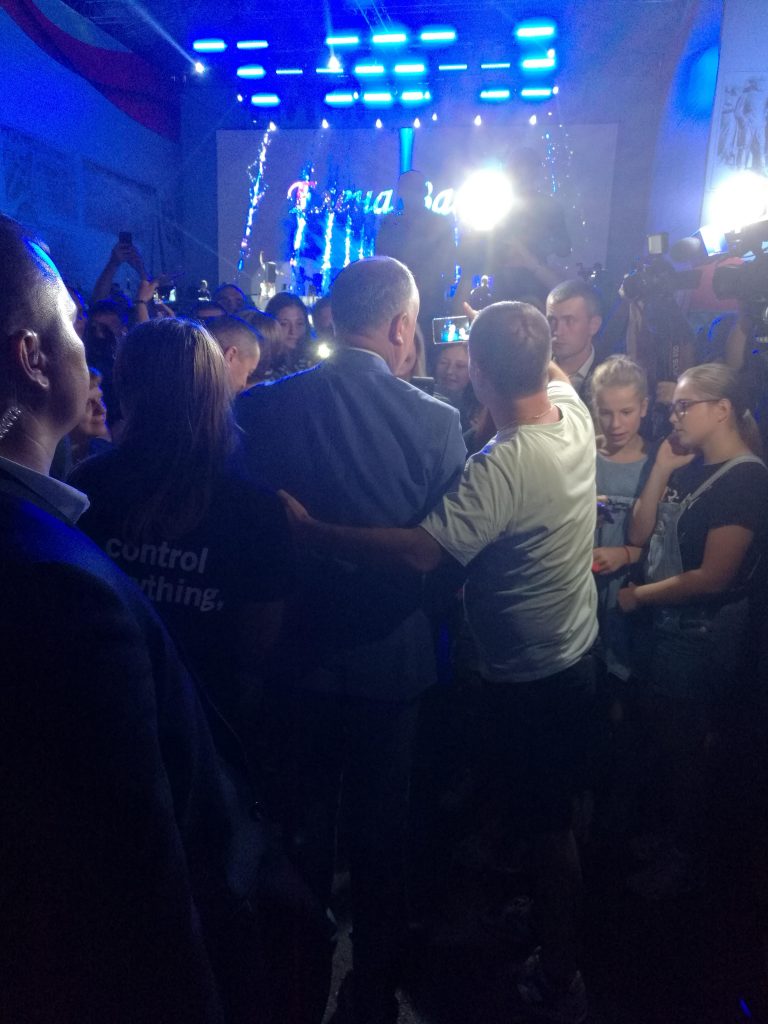

Die Menge teilte sich, als Igor Dodon hinab stieg. Und schloss sich gleich wieder um ihn, vor ihm, neben ihm, hinter ihm. Er war der Magnet, der einen engen Kreis der Anziehung schuf, einen wandernden Kreis. Mütter drängten sich zu ihm vor, riefen nach ihren Kindern, die aus dem Dunkel gereicht wurden, sich schüchtern, aber schnell in den Scheinwerferkegel der Aufmerksamkeit stahlen. Väter schoben ihre Wange in Igor Dodons Atemnähe, damit der Sohnemann, hart dahinter, den Rahmen des Smartphonefotos nicht sprenge. Babuschkas, ganz ohne Handy, den Haarkranz unter einem bunten Tuch, die Beine unter einem breiten Rock verborgen, verbeugten sich tief, griffen nach Igor Dodons Hand, wollten sie küssen, taten es vielleicht, die Schwerkraft zog sie zu Boden. Igor Dodon strahlte durch den Rücken nach hinten. Dort stand ich, 100 Zentimeter vom Staatspräsidenten der Republik Moldau entfernt, an einem Samstagabend im August, in Chisinau, und es war sehr warm.

Die Präsident hatte geladen, und die halbe Hauptstadt schien auf den Beinen. Der Boulevard des Großen und Heiligen Stefan war vor dem Regierungspalast gesperrt, eine Bühne aufgebaut worden, groß genug für eine Hundertschaft von Chören, Musikern, Sängern, eine Moderatorin, einen Moderator. Feierlicher Ernst stieg aus den Darbietungen zum Himmel hoch. Stockende Rhythmen, nach dramatischen Pausen neu zusammengebunden, jubilierende Akkorde, vor dem Höhepunkt abgebrochen, breite Bögen, kraftvoll im Ab und Auf und Ab, Texte zwischen Deklamation und Credo, ironiefrei, schnell im Ausrufezeichen endend. Man sprach auf der Bühne viel Russisch in der freien Republik Moldau, deren Amtssprache das Rumänische ist, aus einem historischen Anlass. Er stand im ovalen Bogen über dem Bühnengestell: „75 Jahre Befreiung von der faschistischen Besatzung“.

Im Juli 1941 war das damalige Bessarabien von rumänisch-deutschen Truppen besetzt worden, zuvor war es eine sozialistische Sowjetrepublik gewesen, Landkollektivierung und Zwangsumsiedlungen inklusive. Unter den neuen Herren gab es dann Pogrome und Todesmärsche. Eine aufwendige Dokumentation zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wird an diesem lauen Augustsamstag auf der großen Bühne gezeigt. Am 20. August 1944 sorgte die 75 Jahre später immer wieder als zeitlicher Index eingeblendete „Operation Iasi-Chisinau“ für die sowjetische Rückeroberung. Igor Dodon, an dessen Nähe zu Russland niemand zweifeln darf, wird von Frieden sprechen in seiner kurzen Rede auf der Bühne später und vom deutschen Faschismus.

Was aber sind fest gesetzte Worte gegen Silben wie Pfeile, Blicke wie Donner, Töne wie Salven, gegen Elena also? Elena Vaenga trat auf, als die Nacht so schwarz geworden war wie das knielange Kleid, das sie trug, eine Uniform fast, die schwarzen Haare streng nach hinten gebunden. Dem Star aus Russland war nicht zum Lachen zumute. Sie war die Frau, mit der nicht zu spaßen ist, Mnemosyne und Demeter zugleich. Sie besang „Leningrad“ und das siegreiche „Bataillon“, stampfende Märsche, die sich zuverlässig emporschraubten zum eruptiven Ende. Hinter ihr, auf der großen Leinwand, robbten Soldaten durch eine Ebene, auf die Bomben niedergingen, fuhr die Kamera an Soldatengesichtern unter schwerem Helm vorbei. So war das gewesen mit der ruhmreichen Sowjetarmee.

Auf kleineren Monitoren rechts und links liefen in Endlosschleife Mahnmäler, trauernde Männer mit Maschinengewehren, kämpfende Männer mit Granaten, Gesten der Vergeblichkeit nach bitterer Schlacht, Arme fallen schwer zu Boden, Panzer im gefrorenen Tanz auf brüchigem Grund, kantige Gesichter in rotem Beton, grauem Stein, schwarzem Granit. Heldengedenken, Totengedenken, Männergedenken. Elena sang, ihr zwölfköpfiges Orchester blies sich die Backen wund, zupfte die Saiten heiß, ließ das Akkordeon glühen. Pace. Leningrad. Mir.

Nach einem Solo für zwölf Orchestermänner und drei Chorsängerinnen entpuppte sich Mnemosyne als Demeter. Elena war zurück auf der Bühne, nun aber im weißem Kleid, das körperfüllend einen goldenen Pokal zeigte mit überquellenden Früchten der Erde, Blumen und Weizen und Obst, vielen Rosen. Sie wollte nicht mehr erinnern an Schlimmes, sondern künftiges Glück nähren. Sie wollte tanzen und singen, Spaß haben, Freude. Die ährenbindende war die fruchtbringende Frau geworden. Welch Rollentausch, welch Stilwechsel. Salsa erklang nun, Funk, Pop, auf der Leinwand drehten sich bunte Chakren im jagenden Kreis, das Leben ein Fest aus Farbe und Flamme, endlich auch hier. Igor Dodon kam zum zweiten Mal auf die Bühne, überreichte dem Stargast einen Strauß mit dreißig sehr langstieligen Rosen. Deren zwei fielen prompt zu Boden. Überfluss war alles und Gelächter und Heiterkeit.

Ein Feuerwerk explodierte über dem Regierungspalast, Vivaldi erklang, Beethoven jubilierte. Der Applaus wollte kein Ende nehmen. Die Smartphones waren weit nach oben gerichtet, ein Oh, ein Ah, ein Gold und ein Blau und ein Rot und noch einmal von vorne, bis die Bühne leer war und nur noch der Himmel tanzte. Dann war auch das vorbei, die Menge trollte sich beseelt. Vom Stadtpark drang eine leichtere Weise herüber, junge Leute spielten Folkmusik, griffen zur Gitarre, Nicoleta Plămădeală sang betörend, kraftvoll und schattiert, eine Stimme wie Haley Heynderickx. Warm war es noch immer an diesem Samstagabend im August, in Chisinau.