Morsche Kirche, ranzige Träume

Auf vieles ist in der Kirche Verlass: auf das Amen, auf den Heiligen Abend, auf die Austrittszahlen. Einmal im Jahr werden sie in vollendeter Zerknirschungsroutine zur Kenntnis gebracht. Man nimmt hin, was zu ändern man keinen Antrieb verspürt. Vom bedeckten Glaubenshimmel regnet es Austrittszahlen herab, vorhersehbar wie Nebel im November und offenbar so wenig zu verhindern wie dieser. Man schrumpfe, man werde weiter schrumpfen, so sei das eben in bindungsskeptischen, traditionsfernen, pluralistischen Gesellschaften. Die späte Moderne mache keine Gefangenen. Fehlt nur ein „Glotzt nicht so fromm, gewöhnt euch dran!“ für die schüttere Schar.

Als liberalem Staats- und Zivilbürger kann mir das egal sein. Ein weltanschauliches Produkt, das keine Kunden mehr findet, verschwindet vom Markt der Deutungsangebote. Eine Botschaft, die nur tauben Ohren gepredigt wird, kann nicht hinreichend attraktiv sein. Da stimmt etwas im Kern nicht. Zur Religionsfreiheit gehört die Freiheit, sich von Religion abzuwenden. Wenn immer mehr Menschen davon Gebrauch machen und die Kirchensteuerzahlung einstellen, kann sich darin ein Fortschritt der Freiheit zeigen. Warum sollen Tradition und Konvention eine Fassade aufrechterhalten, hinter der sich nur noch ein großer Geldsack, ein Fass Sentimentalität und ein Kübel Selbstgerechtigkeit verbergen?

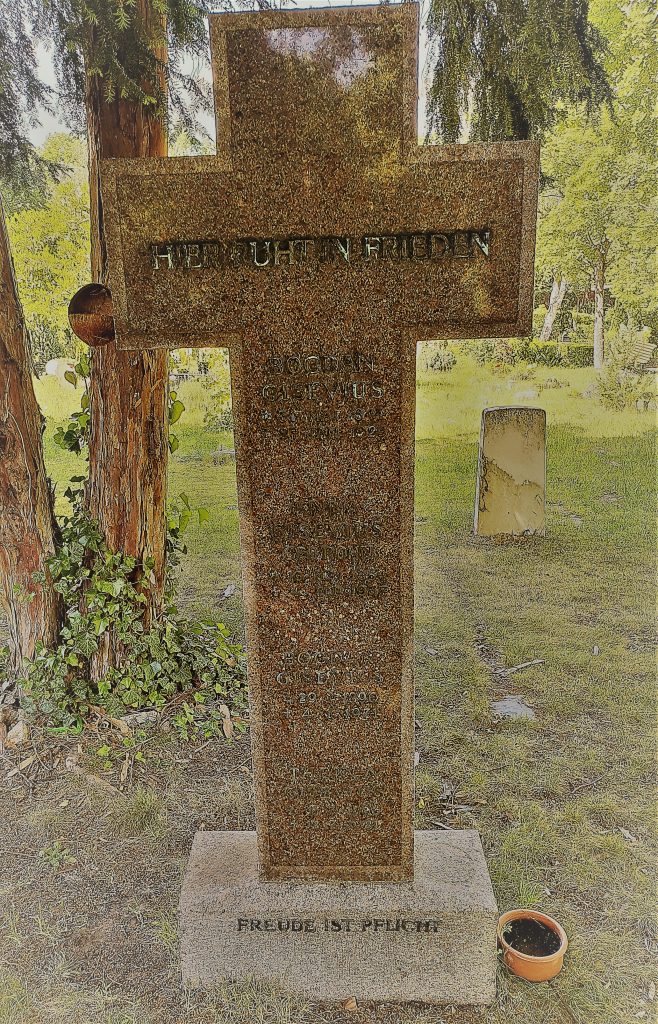

Andererseits lässt mich als getauften Abendländer der Ruin der Kirchen nicht kalt. Wer an ein weiterhin ziviles, freies Miteinander in Europa und, darüber hinaus, in der Welt glaubt, der steht in der Schuld des Christentums – ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Und wer sich die Hoffnung nicht rauben lassen will, dass die Welt mehr sei als Gegenwart, mehr als Kalkül und mehr als Schicksal, der wird in Trauer an jeder leeren, umgewidmeten oder verrammelten Kirche vorbeigehen und sich denken: Dort also flossen einmal die Quellen des Sinns und des Trosts, der Bildung und der Zuversicht, die diesen schönen Kontinent bewässerten.

Deshalb ist die Selbstabdankung der Kirchen ein objektives und allgemeines Problem. Nicht unter dem Ansturm der Feinde kapitulieren sie hierzulande, sondern vor dem süßen Gift, das sie selbst sich bereiten: dem Gift der Ununterscheidbarkeit. Die Kirchen möchten keinen Anstoß mehr erregen, keinen Ärger mehr machen, keine Ausgrenzung mehr erfahren. Sie sehnen sich nach einem kommoden Glück, nach Anerkennung und, wie es verräterisch heißt, Augenhöhe mit der Welt. Statt nach dem, was droben, schauen sie nach unten und genießen die Wonnen der Gewöhnlichkeit. Rahmen wollen sie eine Welt, die zu erlösen sie berufen wären. Der festliche Rahmen ist ihr Sonntags-, das mehrheitstaugliche Politisieren ihr Alltagsgeschäft geworden. Zwischen Posaunenbraus und Blockflöte gehen sie der eigenen Stimme verlustig.

Darum war es höchstens in seiner Dichte, nicht aber in der Tendenz überraschend, was sich zutrug an einem Sonntag im Juli im Erzbistum Berlin. Zur dünn besuchten Messe in einer mittlerweile reichlich überdimensionierten Betonkirche der 1950er Jahre hatte ein Diakon das Predigtamt übernommen. Die schräg getragene grüne Schärpe zeichnete ihn aus. Die Eucharistie lag in den Händen eines schwarzafrikanischen Priesters. Der Diakon, vollbärtig, weißhaarig, gekrümmten Gangs, las der Kirche die Leviten. Engagiert betete er ein Sündenregister herunter, das nur zwei Schlüsse zuließ: Diese Kirche ist das Letzte. Kein Wunder, dass dieser Kirche die Menschen davon laufen.

Gewinnend kann Selbstkritik sein, gilt sie dem eigenen Selbst. Dann deutet sie auf Nachdenklichkeit und Souveränität. Oft aber ist Selbstkritik ein besonders großer Lautsprecher für Vorhaltungen an andere. Letztlich kritisierte der Prediger nicht seine Kirche, sondern die Kirche der anderen, die seinen Vorstellungen nicht genüge – und darum, so der Anlass der Philippika, werde die Kirche zurecht leer und leerer. Der kleinen Gemeinde klingelten die Ohren. Sie mussten sich anhören, dass diese Kirche, der sie dennoch die Treue halten, ein schlimmer Laden sei. Sie wurden Zeuge einer Abbrucharbeit an Ruinen. Werden sie künftig froher zum Gottesdienst kommen und ihn stärker getröstet verlassen? Gewiss nicht. Destruktion ist nie anziehend. Destruktiv war dieses Zetern zur Gänze.

Der Prediger schalt das Festhalten der Kirche an der Jungfrauengeburt (von der Wissenschaft überholt), die verweigerte Weihe von Frauen zu Diakoninnen und von verheirateten Männern zu Priestern (von der Geschichte überholt), das angeblich fehlende Gespräch der Kirche mit Grünen und Linken und Atheisten, die fehlende Bereitschaft der Kirche zu neuer Liturgie. Zu preisen wusste er nur Hans Küng (Jahrgang 1928) und Teilhard de Chardin (gestorben 1955). Mit einem Wort: Schrott, wohin man heute blicke, antiquiertes Gebaren überall, Falschheiten ohne Ende, ein einziges Elend. Das Bild einer maximal unansehnlichen Kirche zeichnete der zornige Diakon vor den Wenigen, die sich noch angezogen fühlen von ihr. Ihnen rollte er einen schweren Stein vor die Seele: Schaut sie euch an, eure Kirche, so schlimm steht es um sie. Bald werde sie vermutlich nur noch Museum sein, diese Kirche, eure Kirche. Mit solch düsterem Ausblick schloss er eine Rede, die den stumm beiwohnenden Priester sichtbar befremdete. Fühlte er sich in Geiselhaft genommen von soviel teutonischem Furor?

Alles, was der Prediger predigte, war von der Meinungs- und Religions- und Verkündigungsfreiheit gedeckt. Doch im täppischen Verlangen, politische Bündnispartner, die er längst im Sack hat, noch einmal zu umgarnen, verheerte er den Glauben. Er sah nicht, dass sich die Diagnose, die er stellte, gegen ihn kehrte. So war er getreues Abbild einer in ihrem und an ihrem Reichtum sterbenden Kirche. Vor fast leeren Bänken steigert sich die Kirche in ein derart martialisches Rechthabenwollen hinein, dass man sich nur weiter von ihr abwenden kann. Sie überbringt statt einer frohen eine böse Botschaft und liefert jene Austrittsgründe passgenau, die sie zu suchen vorgibt. Sie verscherzt es sich mit dem kleinen Rest, um billigen Beifall von den Vielen zu bekommen, denen sie egal ist. Sie klagt im toten Sound der 1960er und 1970er Jahre eine (Kirchen-)Politik ein, die andernorts zum Niedergang ausschlug. Warum nur, warum soll der Sinn- und Trostsucher bei einer Kirche anlanden, die Selbstekel und Politphrasen frei Haus liefert, den Schlüssel zum guten Leben aber verlegt hat?

Morsch wie die Bauten der 1950er Jahre ist diese Kirche, die sich lustvoll ihr Totenglöcklein läutet. Bald wird sie erreicht haben, was sie befürchtet und doch vorantreibt: das Selbstgespräch mit sich selbst, Zeter und Mordio vor dem Spiegel. Die Welt braucht nicht noch mehr Claquere. Europa hat Besseres verdient als ranzige Träume.